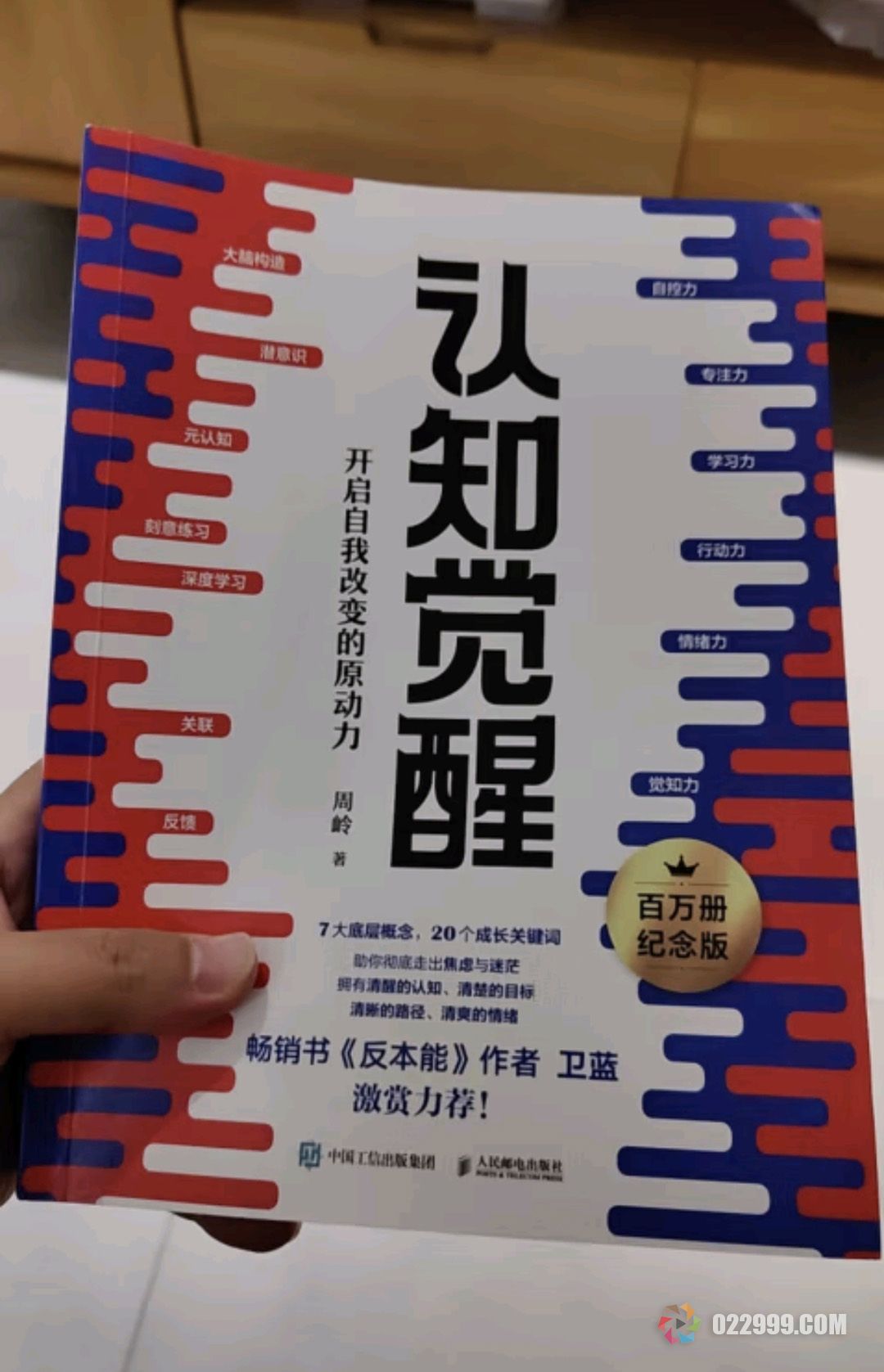

凌晨三点的北京,32岁的程序员李明又一次刷短视频到天亮。他懊恼地关掉手机,想起书架上那本《认知觉醒》里的话:"这不是你的错,是你脑子里那个3.6亿年前的老祖宗在捣鬼。"这让他恍然大悟:原来我们每天都在经历着三个脑子的权力斗争。

大脑里的三位"董事会成员"

神经科学揭示了一个惊人事实:我们颅腔内其实住着三位"决策者"。最年长的是那位3.6亿岁的"本能董事",他每天只会扯着嗓子喊:"快吃!快睡!别动脑!"旁边坐着2亿岁的"情绪总监",总爱一惊一乍:"危险!快跑!"而最年轻的"理智CEO"才25万岁,常常被两位老前辈压制得喘不过气。斯坦福大学的研究显示,当美食当前时,本能脑的反应速度比理智脑快50毫秒,这就是为什么节食计划总在炸鸡面前溃不成军。

某互联网公司的产品经理张婷有个妙招:每当加班想点奶茶时,她会先数10秒。这简单的延迟满足策略,让她的年度体检报告从"重度脂肪肝"变成了"各项指标正常"。她说:"这不是意志力的胜利,而是给了理智脑足够的出场时间。"

舒适区边缘的魔法地带

上海游泳队的教练王强最近调整了训练方案。他不再要求队员一次游完3000米,而是改为"4组750米,每组速度提升0.5秒"。三个月后,队里创造了十年来的最好成绩。这正是《认知觉醒》强调的"舒适区边缘效应",像园丁修剪树枝,每次只剪最突出的那一截。剑桥大学实验证明,每次提升5%-10%难度,学习效率能提高63%。

29岁的英语老师小林把这个原理用在了背单词上。她不再要求自己"每天100个",而是改成"先记30个,多一个都是赚的"。令人意外的是,她现在的日均记忆量稳定在75个左右。"降低心理门槛后,反而更容易进入心流状态。"小林这样解释她的进步。

破解拖延的神经密码

广州某创业公司CEO陈伟在办公室放了面"反思墙",上面贴满各种即时反馈:客户投诉的便利贴、同事的改进建议,甚至外卖小哥的留言。这种"反馈即时可见化"的方法,让公司季度业绩提升了40%。《认知觉醒》指出,大脑像精密的奖赏机器,需要不断投喂"进步币",这也是为什么游戏比工作更容易让人沉迷。

浙江大学心理学实验室有个有趣发现:把学习任务设计成"连续正确3次通关"的模式,参与者的专注时长平均提升2.7倍。就像书中建议的弹琴方法,不要死磕整首曲子,而是聚焦最容易出错的那几个小节。

模糊感的致命陷阱

心理咨询师赵敏处理过无数焦虑案例,她发现最棘手的不是具体困难,而是客户说不清道不明的"那种感觉"。《认知觉醒》把这种状态称为"模糊的暴政",就像近视眼找眼镜,越着急越看不清。日本早稻田大学的研究显示,把烦恼写下来的过程本身就能降低37%的焦虑水平。

35岁的抑郁症患者王芳在医生建议下开始写"情绪日志"。最初她只能写下"今天很难受",三个月后已经能精确描述:"上午10点开会时,听到同事笑声引发自卑,心率加速到110次/分"。这种具象化思维帮助她最终走出了抑郁阴霾。

通过凌创派带领大家阅读《认知觉醒》,领悟书中的核心观点:人生最大的觉醒,是明白我们不必与天性为敌。正如海明威说的:"真正的勇气是在知道会输的情况下依然坚持。"下次当你想怒摔手机时,不妨对那个3.6亿岁的老顽童说:"我理解你的焦虑,但现在请让年轻人来做决定。"